South China Sea Institute of Marine Ecological Engineering Technology

成立于2016年5月1

“为海洋幸福生活”

研究方向/领域

●水产种质资源保护

●海洋牧场

●海洋生态保护与修复

团队负责人

肖宝华,正高级工程师,广东省海洋开发研究中心常务副主任兼任广东海洋大学深圳研究院常务副院长,现任国家水生生物资源养护专家委委员、全国海洋牧场建设专家委委员、中国珊瑚保护专家组副组长、深圳市决策咨询委委员、深圳市城市规划委委员等职务。

肖宝华,正高级工程师,广东省海洋开发研究中心常务副主任兼任广东海洋大学深圳研究院常务副院长,现任国家水生生物资源养护专家委委员、全国海洋牧场建设专家委委员、中国珊瑚保护专家组副组长、深圳市决策咨询委委员、深圳市城市规划委委员等职务。

2002年开始从事海洋生物保护、海洋生态修复与海洋牧场研究与实践。(1)建立珊瑚保护与生境恢复综合技术体系。在珊瑚调查、繁殖与培育、珊瑚环境响应机制、珊瑚生态修复等方面进行扎实研究与深入实践,建立“五大”核心技术和“六个”规范步骤的珊瑚保护与生境恢复综合技术体系;(2)建设运维海洋牧场生态产业综合体。联动资源养护、生态产业、生态宣教、生态社区于一体,建立全生态链、模式创新、典型示范的大鹏国家级海洋牧场生态综合体;(3)建立珊瑚礁经济动物遗传育种工程技术。自然筛选与分子选育相结合,选育繁育观赏和经济物种10余种,在深圳大鹏和湛江东海岛联动建设海洋牧场种业创新产业园。近5年主持国家、省部级等项目60余项,以第一作者或通讯作者身份发表高水平论文40余篇,授权专利27项,获得海洋科学技术奖二等奖、厦门科技进步二等奖各1次。

团队成员

朱鸣 ,广东海洋大学深圳研究院南海海洋生态工程技术研究所副所长

从事海洋生态保护工作10余年,专注于珊瑚礁生态修复技术研发与应用。先后参加国家、省部级等项目20余项,授权专利10余项。

陈伯贵,广东海洋大学深圳研究院南海海洋生态工程技术研究所工程生产中心主任,社会体育指导员

20年潜水经验,致力于将潜水技术与海洋生态保护结合,推动绿色水下工程发展,同时培养新一代潜水员的安全意识与专业技能。

郑丽君,人力资源经理

10年从业经验,5年就职于中大型上市企业,基于公司战略规划全面系统性落地人力资源服务。

欧小清, 中级会计师

科研项目全周期财务管理与企业业财融合实践,擅长预算编制-执行监控-决算审计全流程管控。同时深耕企业财务全流程管理,优化项目预算与成本控制,推动业财高效协同,助力经费价值最大化与企业财务效能提升。

谢子强,研发主管,渔业资源保护工程师

从事珊瑚礁保护与基础研究。先后参加了国家、省部和市厅级课题10余项,参与国家海洋公益性行业科研专项、广东省海洋渔业科技推广专项、广东省科技项目、农业部渔业物种资源保护项目。发表相关学术论文10余篇,授权专利8项。

江绿苗,高级项目专员,硕士研究生

海洋环境保护方向。主要负责珊瑚礁生态系统调查与修复、海洋环境调查、海洋渔业管理服务等相关项目。

张子静,高级项目专员,硕士研究生

海洋环境保护方向。主要负责珊瑚礁生态系统修复、海洋渔业管理、增殖放流、水生野生动物救护及科普宣传、标本制作等相关项目。

刘永春,科研专员,硕士研究生

海洋环境保护方向。从事珊瑚礁保护与基础研究,参与深圳市可持续发展专项、基础研究重点项目、基础研究面上项目等。以第一作者身份发表高水平论文4篇,授权专利3项。

成果展示

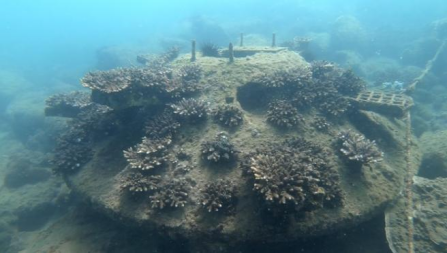

●复合生态珊瑚礁培育系统:本产品是由广东海洋大学深圳研究院联合深圳市碧海蓝天海洋科技有限公司研发的第五代海洋生态修复产品,集成产学研核心创新成果,已授权多项国家实用新型专利(含CN 212279453 U、CN 205623909 U等)。本产品突破传统单一生境人工珊瑚礁的局限,通过多层级生态模块集成,实现“珊瑚幼体培育-成体繁殖-群落共生”的全生命周期管理,为珊瑚礁生态系统重建、海洋生物多样性恢复提供系统性解决方案。

●珊瑚群落蓝碳生态系统源汇特征和增汇途径研发与应用(深圳市可持续发展专项):本项目以深圳市珊瑚群落蓝碳生态系统为研究对象,通过现场调查与室内培养实验相结合的手段,运用元素分析仪、高分辨率的稳定同位素技术等分析手段,揭示珊瑚礁的碳循环过程以及源-汇切换主要影响因子,阐明珊瑚礁生态系统碳的源汇特征与调控机制,构建深圳珊瑚生态系统碳汇评估模型,厘清有关珊瑚礁生态系统的CO2“源-汇”争议;同时,探索海底育林、共生体耦合、理化因子调控等蓝碳增汇途径,量化生态修复工程前后的碳汇储量,构建珊瑚礁蓝碳调控的一体化新认知,为深圳市碳达峰目标的实现提供有力支撑、践行国家碳中和战略。

●基2020N163 微生物在珊瑚白化中的作用机制研究(深圳市基础研究重点项目):本项目立足深圳海域造礁石珊瑚,实验室胁迫白化与野外自然白化两者研究并重,结合海水环境要素和珊瑚生理生化指标,运用先进的多组学、新型微生物分离培养、生物信息学与统计学、实验生理生态学等多个技术手段开展多方位研究,旨在鉴定与珊瑚白化密切相关的微生物种类,进而从基因和功能层面揭示相关微生物在珊瑚白化中的作用机制。预期结果将提高人们对珊瑚与微生物互作的认识,加强人们对珊瑚白化与微生物关系的理解,为珊瑚礁的保护、管理和修复提供一定的理论依据。

●深圳大鹏半岛海底育林应用示范(深圳市科技应用示范项目):项目通过开展示范海域本底调查与健康状况评估、海底珊瑚育林布局研究、珊瑚无性繁育苗圃多维设施系统制作和投放、一期和二期珊瑚种苗培育、示范海区自然海床珊瑚种苗种植、水下水上在线自动监测系统安装和珊瑚生态修复效果评估等工作,在大鹏新区大澳湾海区建立55组珊瑚苗圃培育多维设施,年产出珊瑚种苗50000株以上,原位种植珊瑚种苗50000株,直接修复示范海区退化珊瑚礁区15亩。根据后续效果评估表明,该项目原位种植珊瑚种苗成活率超80%,2年后辐射延伸恢复珊瑚礁面积40亩以上,有效改善了项目实施海域的生态环境,取得良好的生态效益、经济效益和社会效益。同时,本项目经过理论研究和实践论证,已形成一整套成熟的适合我国南海海区珊瑚修复的技术体系,并在我国华南沿岸的珊瑚礁生态修复中推广应用。

通过几年的科学研究,团队先后于Science of the Total Environment、Frontiers in Marine Science、Environment International、Msystems、Ecological Indicators、海洋学报、生态科学等国内外核心期刊上发表科研论文50余篇,授权专利20余项,发表专著3部。主要代表性研究成果如下:

论文

1、《New insights into microbial and metabolite signatures of coral bleaching》

2、《Prokaryotic and eukaryotic microbial communities associated with coral species have high host specificity in the South China Sea》

3、《Integrated metagenomic and metaproteomic analyses reveal bacterial micro-ecological mechanisms in coral bleaching》

4、《Elevated temperature alters bacterial community composition and metabolism in seawaters of coral reef ecosystem: An evidence of laboratory experiment with Acropora digitifera bleaching》

5、《Effects of microplastics exposure on the Acropora sp. antioxidant, immunization and energy metabolism enzyme activities》

专利

1、CN201610484054.9 一种石珊瑚的人工再生方法

2、CN201610297361.6 一种利用微电流促进石珊瑚生长的装置及促进生长方法

3、CN202223602422.5 一种分枝状珊瑚培育底托

奖项

2022年海洋科学技术奖 二等奖

2022年厦门科技进步二等奖

企业/国际合作

自然资源部第三海洋研究所

双方基于深圳市可持续发展专项项目,就优质珊瑚繁育及微生态平衡构建等方面开展学术交流与科研合作。

清华大学深圳国际研究生院

双方基于深圳市可持续发展专项项目,就珊瑚生态系统碳汇评估、珊瑚白化等方面开展学术交流与科研合作。

香港浸会大学

双方基于粤港澳大湾区珊瑚礁生态系统野外科学观测研究站建设、2023-2024年度广东省海外名师项目等,就珊瑚礁生态保护、珊瑚白化等方面开展学术交流与科研合作。

团队大事记

为促进粤港澳大湾区在珊瑚礁生态保护方面的合作交流,2024年11月4日-11月5日,由珊瑚团队举办的"基于粤港澳大湾区珊瑚礁生态系统创新合作交流与研究"交流会在深圳大鹏新区举行。交流会参与人数超30人,参会嘉宾包括广东海洋大学深圳研究院常务副院长肖宝华、香港浸会大学教授邱建文、广东海洋大学深圳研究院教授郑惠娜等。交流会上香港浸会大学邱建文教授受邀向我方团队分享了最新的“蛟龙号”潜水调查心得及港方珊瑚白化机制研究进展;双方就大湾区珊瑚群落概况及珊瑚白化机制研究深入讨论,进一步分析与讨论了粤港两地珊瑚生态系统创新研究与合作的新方向。常务副院长肖宝华表示,未来将继续加大研究力度,创新技术方法,加强大湾区院校合作,为海洋生态修复事业贡献力量。

联系团队

联系人:刘永春 19124307868

邮箱:1347307639@qq.com