Lab of Mollusk Genetic Breeding

成立于2024年9月1

“解码贝类育种潜能,创新驱动蓝色粮仓”

研究方向/领域

遗传资源挖掘与良种创制·繁育增养殖及其生态修复·海洋牧场建设与评估

团队负责人

张跃环,博士,研究员,主要从事贝类遗传育种研究。现任国家贝类产业技术体系岗位科学家、国家野外科学观测站(大亚湾站)副站长、国家重点研发计划项目评审专家、中国科学院特聘研究骨干人才、广东省特支计划“青年科技创新拔尖人才”、深圳市鹏程计划科技人才(B类)。主持国家级、省部级等科研项目30余个;以主要完成人身份获得了广东省科技进步奖一等奖等8个奖项;在Commun Biol., Aquaculture, Food Chem等期刊发表学术论文203篇;授权发明专利93项,转让9项;培育出国家级贝类新品种5个。任Sci Data、《水产学报》编委。

张跃环,博士,研究员,主要从事贝类遗传育种研究。现任国家贝类产业技术体系岗位科学家、国家野外科学观测站(大亚湾站)副站长、国家重点研发计划项目评审专家、中国科学院特聘研究骨干人才、广东省特支计划“青年科技创新拔尖人才”、深圳市鹏程计划科技人才(B类)。主持国家级、省部级等科研项目30余个;以主要完成人身份获得了广东省科技进步奖一等奖等8个奖项;在Commun Biol., Aquaculture, Food Chem等期刊发表学术论文203篇;授权发明专利93项,转让9项;培育出国家级贝类新品种5个。任Sci Data、《水产学报》编委。

团队成员

李军,理学博士,副研究员

主要从事砗磲人工繁育、育种及生态修复研究。主持国家自然科学青年基金,国家重点研发项目子课题,海南省重点研发计划,广东省自然科学基金,广州市珠江科技新星等多项。获2017年广东省海洋科技与渔业十大进展,2018年广州市“珠江科技新星”称号,2019年海洋科学工程技术奖一等奖;2021年海洋科学技术奖一等奖。在Scientific Data, Science of the Total Environment, Aquaculture、BMC genomics等国际学术期刊上发表SCI论文80余篇,授权专利20余项,转让2项。担任国际学术期刊BMC genomics副主编。

秦艳平,博士,副研究员

主要从事海洋贝类遗传育种和生态功能研究。担任广东省贝藻产业体系副首席/牡蛎育种与养殖岗,主持国家、省市级项目7项;以第一/通讯(均含共同)在Aquaculture、Food Chemistry等专业期刊发表论文30余篇;第一发明人授权发明专利6项,使用权转让3项;主要完成人培养牡蛎水产新品种1个,担任Agriculture Communications、中国水产科学青年编委。

马海涛,博士,助理研究员

主要从事海洋经济贝类的群体遗传和遗传育种研究。主持国家级、省部级等科研项目7项;以第一作者在Aquaculture, Aquaculture Reports等国际学术期刊上发表SCI论文17篇;以第一完成人获授权的国家发明专利12项,在审6项;参与编写专著1部。

万韦韬,博士,博士后(特别研究助理)

主要从事贝类遗传育种研究。主要聚焦于福建牡蛎的遗传改良、贝类单性发育研究,现主持国家级科研项目1个(博士后创新基金),在Aquaculture,Food Chem等期刊发表学术论文12篇。

成果展示

1.牡蛎良种创制及其产业化应用+海水养殖产业+年产良种超过200亿个,推广面积超过30万亩,约占我国牡蛎良种市场的20-40%。

2. 砗砗磲繁育增养殖及其遗传改良+热带海域生态修复+年产砗磲苗种超过100万个,100%占据中国市场,在南沙、西沙、蜈支洲岛等建立了生态修复区。

科研项目

1.国家贝类产业技术体系岗位科学家,从事牡蛎种质资源及其遗传改良研究;

2.国家重点研发计划子课题,从事牡蛎耐高温、速生品种创制;

3.国家重点研发计划子课题,从事砗磲繁育增养殖及其生态修复;

4.国家重点研发计划子课题,从事牡蛎礁建设及其修复效果评估;

5.广东贝类技术体系副首席科学家,从事牡蛎种质资源、良种创制及其推广;

6.广东生蚝优势特色产业集群项目,从事牡蛎良种创制建立及其良种培育;

7.广东海洋牧场种业公关项目,从事贝类种质资源挖掘、良种创制及其牧场建设;

8.海南省重点研发项目,从事三倍体牡蛎良种创制及其示范推广;

9.海南省重点研发项目,从事砗磲新品系培育及其小规模示范;

10.深圳市自然科学基金面上项目,从事砗磲外套膜颜色形成机理研究。

代表性论文

1. Wan, W#., Qin, Y#., Shi, G., Li, S., Liao, Q., Ma, H., Li, J., Suo, A., Ding, D., Yu, Z*., Zhang, Y*. Genetic improvement of aquaculture performance for tetraploid Pacific oysters, Crassostrea gigas: a case study of four consecutive generations of selective breeding. Aquaculture, 2023, 563: 738910.(中科院一区Top, IF=5.135:率先开展了四倍体长牡蛎连续4代混合选择)

2. Yue, C#., Qin, Y#., Wan, W., Shi, G., Li, S., Li, J.,Wang, Z., Ma, H., Li, J., Yu, Z*., Zhang, Y*. Phenotypic traits of reciprocal tetraploid hybrids derived from tetraploid Crassostrea gigas and tetraploid Crassostrea angulata. Aquaculture, 2024, 582: 740495.(中科院一区Top, IF=4.5:率先创制出长牡蛎、福建牡蛎双异源四倍体核心种质资源)

3. Zhang, Y#, *., Qin, Y#., Yu, Z*. Comparative study of tetraploid-based reciprocal triploid Portuguese oysters, Crassostrea angulata, from seed to marketsize. Aquaculture 2022, 547: 737523.(中科院一区Top,IF=5.135:首次比较了二四倍体福建牡蛎杂交生产的三倍体性能)

4. Qin, Y., Zhang, Y*., Yu, Z*. Aquaculture performance comparison of reciprocal triploid C. gigas produced by mating tetraploids and diploids in China. Aquaculture, 2022, 552: 738044. (中科院一区Top,IF=5.135:首次在国内比较了二四倍体长牡蛎杂交生产三倍体生产效率)

5. Qin, Y., Shi, G., Wan, W., Li, S., Li, Y., Li, J., Ma, H. Zhang, Y*., Yu, Z*. Comparative analysis of growth, survival and sex proportion among tetraploid-based autotriploid (Crassostrea gigas and C.angulata) and their allotriploid oysters. Aquaculture, 2023, 563: 739026(中科院一区Top, IF=5.135:首次比较了长牡蛎、福建牡蛎种间杂交生产的异源三倍体生产性能)

6. Li, J#., Ma, H#., Qin, Y#., Zhao, Z., Niu, Y., Lian, J., Li, J., Noor, Z., Guo, S., Yu, Z*., Zhang, Y*. Chromosome-level genome assembly and annotation of rare and endangered tropical bivalve, Tridacna crocea. Sci Data, 2024, 11: 186. (中科院二区,IF=9.8 在国际上率先完成了番红砗磲基因组测定、组装及其注释)

7. Zhang, Y., Ma, H., Li, X., Zhou, Z., Li, J., Wei, J., Zhou, Y., Lin, Y., Noor, Z., Qin, Y., Yu, Z. Analysis of inbreeding depression on performance traits of three giant clams (Tridacna derasa, T. squamosa, and T. crocea) in the South China Sea. Aquaculture 2020, 521: 735023.(中科院一区Top,IF=4.242 首次分析了3种砗磲自交家系的近交衰退现象)

8. Wang, J#., Zhou, Z#., Ma, H., Li, J., Qin, Y., Wei, J., Zhang, Y*., Yu, Z*. Genetic recombination of the mantle color pattern of two boring giant clam (Tridacna crocea) strains. Front Mar Sci, 2021, 8: 657762. (中科院二区,IF=5.237 首次开展了番红砗磲两个颜色品系间杂交研究)

9. Zhang, Y., Zhou, Z., Qin, Y., Li, X., Ma, H., Wei, J., Li, J*., Yu, Z*. Phenotypic traits of two boring giant clam (Tridacna crocea) populations and their reciprocal hybrids in the South China Sea. Aquaculture 2020, 519: 734890. (中科院一区Top,IF=4.242 首次开展了番红砗磲两个群体间杂交研究)

10. Zhou, Z#., Li, J#., Ma, H., Qin, Y., Zhou, Y., Wei, J., Zhang, Y*., Yu, Z*. Artificial interspecific hybridization of two giant clams, Tridacna squamosa and Tridacna crocea, in the South China Sea. Aquaculture 2020, 515: 734581.(中科院一区Top,IF=4.242 首次获得鳞砗磲与番红砗磲的种间杂交子代,发现了显著杂种优势)

代表性专利

(1)张跃环、喻子牛、秦艳平、肖述. 一种香港牡蛎四倍体幼贝的制备方法. 授权日: 2019.11.1 专利号: ZL201710900628.0

(2)张跃环、喻子牛、苏家齐、张扬、李军、李琼珍. 一种生产香港牡蛎全三倍体的时间点定量处理方法. 授权日: 2016.01. 20专利号: ZL 201410403580.9

(3)张跃环、喻子牛、秦艳平、肖述. 一种通过亲本改良来提高香港牡蛎三倍体生产性能的方法. 授权日: 2020.4.3专利号: ZL201710931556.6

(4)李军、张扬、张跃环、喻子牛. 一种利用牡蛎体腔液中淋巴细胞检测牡蛎倍性的方法. 授权日: 2018.3.16 专利号: ZL201510194867.X

(5)秦艳平、张跃环、喻子牛. 一种牡蛎三倍体快速生长新品系的培育方法. 授权日: 2022.10.25 专利号: ZL202111388733.3

(6)张跃环,李军,秦艳平,马海涛,喻子牛. 一种砗磲亲本原位催产方法. 中国发明专利,专利号:ZL202111386863.3,授权时间:2023.11.03;

(7)张跃环,肖述,喻子牛. 一种砗磲人工繁育方法. 中国发明专利,专利号:ZL201610454619.9,授权时间:2018.11.30;

(8)张跃环,肖述,李军,向志明,马海涛,张扬,喻子牛. 一种小规格砗磲幼贝底播增殖方法. 中国发明专利,专利号:ZL201711050534.5,授权时间:2020.04.03;

(9)张跃环,李军,周梓华,喻子牛. 一种蓝紫色外套膜番红砗磲品系的制种方法. 中国发明专利,专利号:ZL201910123031.9,授权时间:2020.11.10;

(10)张跃环,李军,周梓华,秦艳平,喻子牛. 一种砗磲贝壳形态与外套膜颜色性状互换品系的制备方法. 中国发明专利,专利号:ZL201910917434.0,授权时间:2021.05.04.

代表性新品种

(1)“华南1号”牡蛎新品种,品种登记号:GS-02-004-2015.

(喻子牛、张跃环、张扬、王昭萍、肖述、向志明、李军)

(2)“华海1号”熊本牡蛎新品种,品种登记号:GS-01-005-2020.

(喻子牛、张跃环、秦艳平、马海涛、肖述、李军、向志明、张扬、毛帆、莫日馆、龙腾云)

(3)“中科1号”三倍体牡蛎新品种,申报中(已提交至全国良种委员会审定) (喻子牛、张跃环、秦艳平、马海涛、李军、肖述、向志明、张扬、毛帆)

荣誉奖项

(1)社会力量办奖,2019年度海洋工程科学技术奖一等奖(南海砗磲人工繁育和中培技术体系构建及其在生态修复中应用)(张跃环:2/10)

(2)社会力量办奖,2020年度海洋科学奖一等奖(高质牡蛎创制技术体系的构建与应用)(张跃环:6/15)

(3)社会力量办奖,2021年度海洋科学奖一等奖(牡蛎先天性免疫和环境响应的分子基础及调控机制研究)(张跃环:7/9)

(4)省级科技奖,2019年度广东省科技进步奖一等奖(南海岛礁多维生态修复关键技术与应用示范)(张跃环:7/15)

(5)部委级奖励,2019年度中国科学院杰出科技成就奖(南海珊瑚礁生态修复研究集体)(张跃环:13/20)

(6)2016年度广东省特支计划“青年科技创新拔尖人才”;

(7)2018年度广州市南沙新区“科技创新领军人才”;

(8)2018年度广州市“科技新星”人才;

(9)2023年度中国科学院特聘骨干人才;

(10)2024年度深圳市大鹏新区鹏程计划科技人才(B类).

企业/国际合作

1.中国海洋大学,我国最大的门类最齐全综合效果海洋高校,与王师教授团队在贝类种质资源及其性状解析科研业务合作;

2.中国科学院海洋研究所,我国海洋研究综合性最强北方科研机构,与张国范、张琳琳研究员团队贝类基因编辑技术革新方面合作;

3.中国科学南海海洋研究所,我国海洋研究综合性最强南方科研机构,与喻子牛研究员团队在贝类种质挖掘、良种创制方面合作;

4.中国科学院深海科学与工程技术研究所,我国深海领域最权威科研就够,与张海斌研究员团队在深远海贝类繁育增养殖及其性状解析方面合作;

5.珠海长隆投资有限公司,我国最大的陆基海上乐园,在砗磲增养殖等方面有合作;

6.漳州市瑞和水产养殖有限公司,我国三倍体牡蛎苗种生产基地,在牡蛎良种示范推广方面有合作。

团队大事记

电白牡蛎(♀)和艾氏牡蛎(♂)杂交子代与亲本回交的后代表现及推广应用获重要进展

2025年1月10日,广东海洋大学深圳研究院张跃环团队联合中国科学院南海海洋研究所、广西大学等单位在牡蛎远缘杂交育种方面取得了新突破。他们发现电白牡蛎(♀)和艾氏牡蛎(♂)的杂交子代(DI)与亲本回交可双向受精,回交后代在生长阶段表现出显著的回交优势(S),其壳高增加12.67%,累积生存率提高了18.53%,相关研究成果发表于国际水产领域专业期刊Aquaculture。

电白牡蛎是中国科学院南海海洋研究所发现并率先人工培育成功的一个新的半咸水牡蛎品种,分布于我国南方沿海的河口和潮间带,具有生长快、抗性强的特点。为了应对香港牡蛎种质资源退化,改善其夏季大规模死亡引起产业规模缩减的境况,该团队自2014年开始进行牡蛎种质资源调查和野生牡蛎的驯化,并运用人工培育的新品种-电白牡蛎和东南亚地区大规模养殖的艾氏牡蛎进行种间杂交,培育出一个具有显著杂种优势的杂交子代(DI)。

本研究将DI与双亲分别进行正反双向回交以及自交,旨在将杂交子代DI的杂种优势延续并稳定传递至下一代。实验设计包括自繁组合(C. dianbaiensis ♀ × C. dianbaiensis ♂、C. iredalei ♀ × C. iredalei ♂、C. dianbaiensis ♀ × C. iredalei ♂)、F2代自繁组合(DI ♀ × DI ♂)、雄性回交组合(C. dianbaiensis ♀ × DI ♂、C. iredalei ♀ × DI ♂)以及雌性回交组合(DI ♀ × C. dianbaiensis ♂、DI ♀ × C. iredalei ♂)。研究结果证实,DI杂交后代与亲本物种的回交能够成功实现双向受精。在浮游幼虫阶段,回交后代并未表现出优于亲本物种的性状,壳高降低0.50%,累计存活率下降7.52%。然而,在生长阶段养殖至第360天时,回交后代表现出显著的杂种优势,壳高增加12.67%,累计存活率提高18.53%,全湿重增加3.66%。相比之下,F2代自繁组合在第360天表现出不同程度的近交衰退,壳高降低14.27%,累计存活率下降16.40%,全湿重减少23.66%。尽管回交后代和F2代杂交组合的性腺发育水平与亲本物种相比存在显著滞后性,但它们仍能产生可育配子。本研究结果为未来遗传选择和中国南方新型商业化牡蛎群体的培育奠定了坚实基础。

该研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金委项目、广东省重点研发计划、广州市重点研发计划、深圳市程计划科技人才项目和国家贝类产业技术体系等项目资助。

博士研究生李蒋伟为论文第一作者,副研究员秦艳平、研究员张跃环为并列通讯作者。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2025.742140

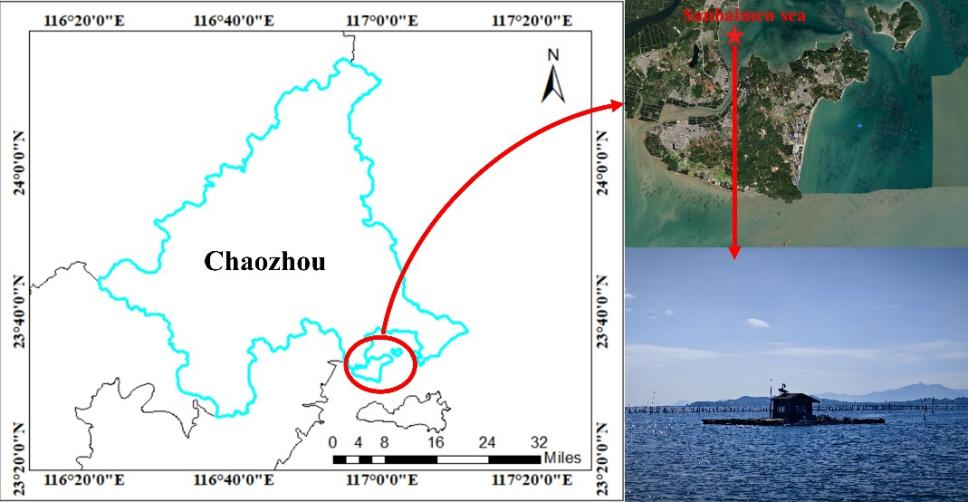

图1牡蛎生长阶段的养殖区域

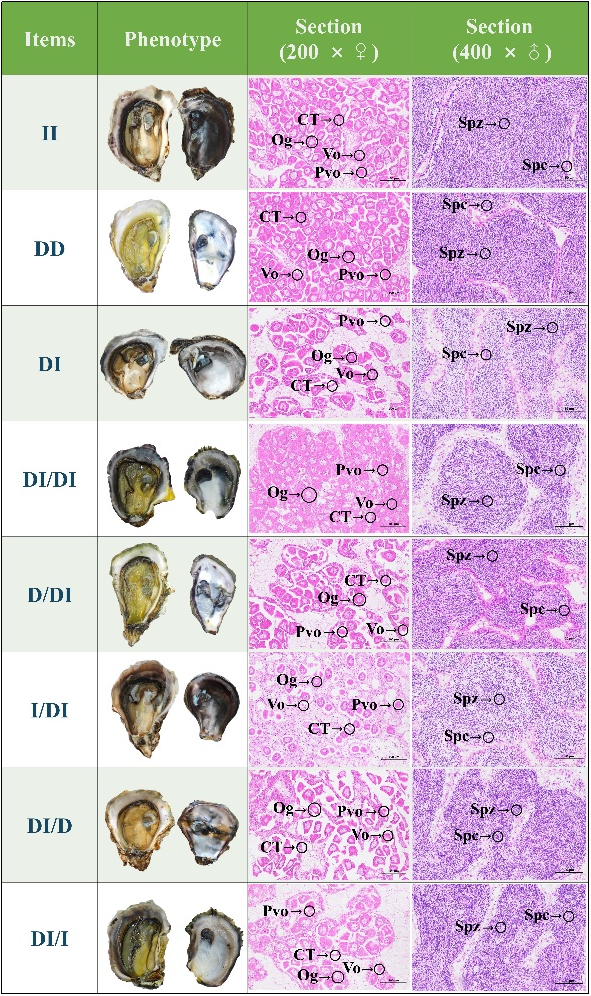

图2 360天时各实验组性腺的表型特征和石蜡切片(♀ : 200 ×, ♂ : 400 ×).

注:Spc:精母细胞;Spz:精子;CT:结缔组织;Pvo:前卵母细胞;Vo:卵母细胞;Og:卵子。

番红砗磲和长砗磲人工种间杂交及应用获新进展

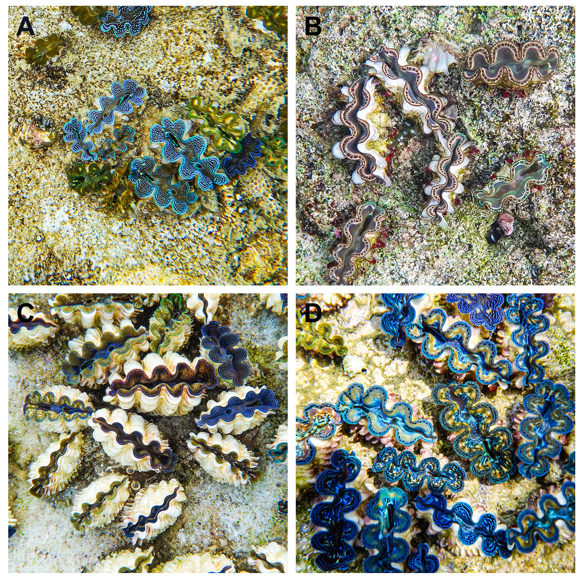

2025年2月15日,广东海洋大学深圳研究院张跃环团队联合中国科学院南海海洋研究所,在番红砗磲和长砗磲人工种间杂交及应用获新进展,研究团队以长砗磲和番红砗磲为材料,采用双列杂交模式进行远缘杂交,获得了长砗磲和番红砗磲杂交新品系,该品系在生长率、存活率和外套膜颜色方面具有显著优势,在水族观赏市场及未来养殖产业领域有着潜在的应用前景。相关成果发表于国际水产领域专业期刊Aquaculture Reports上,副研究员李军为论文第一作者,研究员喻子牛和研究员张跃环为并列通讯作者。

砗磲作为珊瑚礁生态系统的关键框架物种,不仅在维护生态系统稳定起着至关重要的作用,同时还是一种重要的水族观赏生物。然而,由于过度捕捞,天然砗磲资源遭到了严重破坏,砗磲资源急剧下降。其中,番红砗磲是砗磲家族中最小的种类,每年仅生长3-4厘米,但是它却是砗磲科中外套膜颜色最为鲜艳、外形最为美丽的品种。长砗磲是中型物种,每年最快生长量为6 - 7厘米,而且具有十分美观密集的鳞片。因此,二者杂交有可能产生具有极其优良遗传特性的杂交品种。

本研究首次在国际上开展了这两种砗磲的种间杂交研究,并对各实验组相关性状(生长、存活和外套膜颜色)进行了比较分析,创造了新型砗磲种质资源。结果表明:经过一周年养殖,相对于番红砗磲大小(44.74±4.62 mm)而言,以长砗磲为母本的杂交子代(56.84±6.53 mm)生长速度提高了27.04%;相对于番红砗磲存活率(24.47 ± 1.51%)而言,其杂交子代(13.33±2.49%)存活性能提高了83.57%;最为关键的,杂交砗磲的贝壳外形和外套膜颜色呈现出丰富的多样性,既继承了番红砗磲的鲜艳色彩,又融合了长砗磲独特的纹理特征,表现出极高的观赏价值。

该成果得到了国家重点研发计划、国家贝类产业技术体系、广东省重点研发计划、海南省重点研发、福建省科特派项目、广州市重点研发计划和深圳市自然科学基金面上等项目联合资助。

图1 砗磲杂交子代外套膜颜色

(A:番红砗磲;B:长砗磲;C:番红砗磲♀×长砗磲♂;D:长砗磲♀×番红砗磲♂)

相关论文信息: Li J., Ma H., Qin Y., Wei J., Liu W., Zhao Z., Mi N., Li J., Yue C., Xing Q., Yu Z.*, Zhang Y.*. (2025). Development and characteristics of artificial interspecific hybridization between Tridacna maxima and T. crocea. Aquaculture Reports. 2025, 41: 102694

原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352513425000808

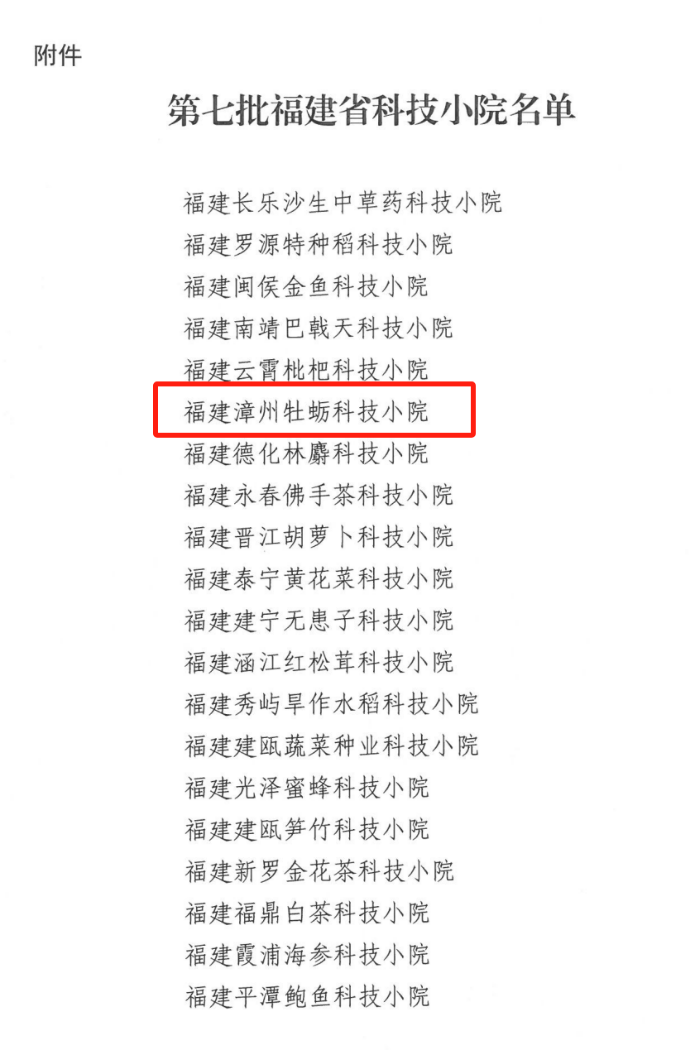

大亚湾站助力福建漳州牡蛎科技小院成功入选第七批福建省科技小院

2025年2月21日,由广东海洋大学深圳研究院张跃环团队联合中国科学院南海海洋研究所、中国科学院海洋生物综合实验站提供核心技术支持的科研平台保障(漳州牡蛎科技小院)成功入选福建省第七批次科技小院。

漳州牡蛎科技小院在中国农技协、福建省科协,福建省农技协,漳州市科协、漳州市农技协、古雷经发局等多部门支持下,依托漳州市瑞和水产养殖有限公司而建,经过严格的审核推荐、专家评议、答辩及实地考察等层层筛选,最终从众多申报单位中脱颖而出,成为20家入选对象之一。在该科技小院的申报与建设过程中,张跃环研究员作为责任专家,深入漳州牡蛎养殖一线,精准对接当地产业需求,提出了系列创新性技术方案。漳州牡蛎科技小院的申报成功,彰显了大亚湾站立足海洋科技创新与科技成果转化,为地方产业发展提供强有力的支撑,也为地方海洋经济发展注入了新活力。

国家级科技小院,是由中国农业大学张福锁院士提出,并由中国农技协管理运行的一种创新农业科技服务平台。其核心目的是通过入驻一个团队,带动一个产业,实现对农村地区的广泛辐射和深度影响。科技小院将高校和科研院所的科研力量直接下沉到农村一线,解决农业生产中的实际问题,促进政产学研用的深度融合,推动农业新质生产力的发展。